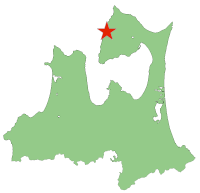

下北半島北通 <奥戸、材木、佐井、牛滝>(青森県)

下北半島の北通(きたどおり)とは、むつ市の中心部である田名部から大畑、大間を経由して、佐井、牛滝に向かう街道で、江戸時代に南部藩によって整備されたものだ。現在の国道279号線と338号線北西部分にあたる。

1977年には、下北半島森林鉄道跡めぐりをかねて、いくつかの町をバスでめぐった。この地域は単なる辺境と思われがちだが、漁港として賑わっただけでなく、佐井のように北前船の寄港地で繁栄した町も少なくない。そんな時代を思わせる見事な家々も残っていた。

大間町の大間地区は別ページで紹介したので、ここでは大間町に属する奥戸(おこっぺ)と材木、そして佐井村の佐井と牛滝を紹介したい。

1977年10月撮影

Shimokita Peninsula, Aomori Prefecture

キャプションの数字は撮影地点の緯度、経度、撮影方向(真北が0°で時計回り)

大間町の中心部から南へ約5km。奥戸は小さな漁港を中心にした集落だった。海岸には、バスから降りて海岸のほうを見ると、イカといっしょに布団が干してあった。

撮影場所不明

1977/10

国道338号線沿いにも、こんな石置き屋根の素朴な建物があった。おそらく倉庫として使っていたのだろう。

41.488848, 140.904595

225°

1977/10

右端が上の写真の建物。国道338号線の南方向(佐井方面)を望む。北海道にも興部(おこっぺ)という地名があることからもわかるように、奥戸(おこっぺ)はアイヌ語起源の地名のようである。

41.488848, 140.904595

195°

1977/10

奥戸からさらに5kmほど南にある材木の集落。海岸沿いには、こうした木造の立派な建物が並んでいた。その名の通り、青森ヒバを積み出す港としても栄えたようだ。

41.469435, 140.890447

255°

1977/10

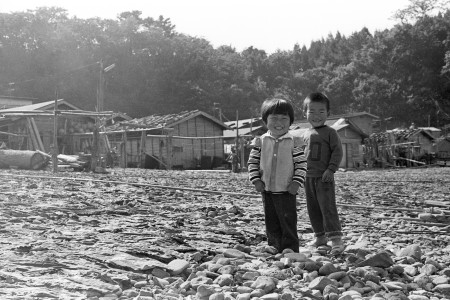

材木の漁港がある海岸。住居なのか倉庫なのかわからないが、建物の前に小さな子どもがたたずんでいた。

41.470386, 140.890367

135°

1977/10

小さな漁港に置かれた船に乗って遊ぶ近所の子ども。不審な侵入者に興味津々である。

41.470483, 140.890214

195°

1977/10

かわいい笑顔になってくれてパチリ! 2020年の今頃はどこでどうしているのやら。40代の親父になっているはずである。

41.470358, 140.890362

195°

1977/10

材木からさらに6、7kmほど南下すると、下北半島西海岸の要衝である佐井村に着く。木造2階建ての立派な建物が続いていたのが印象的だった。当時の舗装道路は、この先10kmほどの長後で途切れており、ここから脇野沢までは船で移動した。

41.430705, 140.862204

345°

1977/10

佐井村の中心部から20kmほど。名勝「仏ヶ浦」にほど近い牛滝の集落。静かな漁村に、1日2往復の船が行き来する。

41.292711, 140.800876

90°

1977/10

牛滝集落の海岸沿いには船小屋が並んでいた。当時は舗装道路がなく、船がメインルートだったが、今では国道338号線が集落のすぐ背後を走っている。

41.292711, 140.800876

120°

1977/10

2020年1月公開

Copyright (c) Takashi FUTAMURA